饮食

旧时一日三餐均食玉米、粟米、红薯等杂粮,早晚为正餐,中餐大多在工地就餐,谓之“吃野餐”。菜肴:除逢年过节或办喜事吃点新鲜肉外,平时很难吃上鲜肉,偶尔杀猪,亦少买卖,都是互相借肉分食。多食野菜,有带叶菜、笋、菌、薯瓜果类等几十种之多,一年四季都有不同的野菜供食。大多会做蘑芋、苦株及绿叶豆腐,以绿叶豆腐(又叫神仙豆腐)最有特色,制作简单。将鸭屎木叶摘回家洗净,加少许火炉灰,浸泡于凉水中,一天后,经揉搓、过滤、去掉枝叶、留汁水、煮沸后倒入盆内冷却,便凝固成团块,放食盐、辣椒灰凉拌而吃。他们视野味为佳肴,常年有人捕捉禽兽,秋冬两季最多。储菜是瑶家最普遍的习惯,无论宰杀牲猪家禽(包括猪血)或猎获的鸟兽,采摘的笋、菌、蕨等野菜,将其晒干或用火烟烘干,挂在灶壁上,以备亲朋来客食用,故有吃腊味之俗。喝浓菜、淡酒是他们的嗜好,喜将茶叶放在鼎锅内煮沸后再喝;酒是用杂粮酿制的家酒,度数低,大多连酒带糟掺水煮沸后再饮,饮时用瓜箪舀酒,故称“瓜箪酒”。自土地改革后,瑶族过上定居生活,饮食逐渐改善,基本上以食大米为主,杂粮成了补充食品。一般家庭每月可吃上一、两次鲜肉,春节每家宰猪,大块吃肉,每块肉约50克左右。亲朋之间,轮流杀猪,相互邀请。种蔬菜的习惯在瑶家亦逐渐形成,但不愿多种,野味、腊味仍是瑶家的最美佳肴。

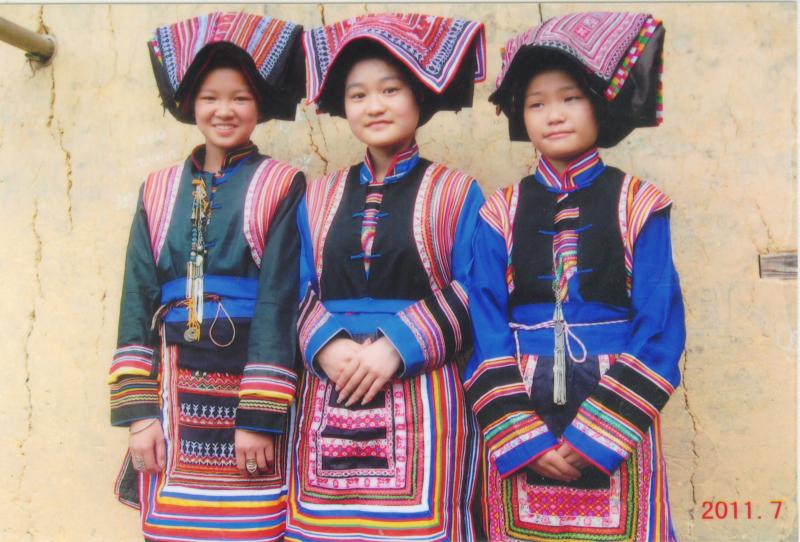

服饰

普遍喜用宝蓝、靛青布做衣服。男人素以镶红边的青布包头,上衣无领,对襟布扣,口袋无盖,外套花边背褡,束青布腰带,胸部袒露,下穿齐膝宽筒裤,裹绑腿。遇节日喜庆穿花边布袜,着“双梁鸡公”式布鞋。瑶族妇女服饰更为复杂,色彩鲜艳斑斓,内穿对襟无领长衫,袖口用红、白、蓝、黄各色布料镶边,衣襟用彩色丝线绣成各式图案,绣工十分精致,色调鲜明,斑斓耀目,外套多层绣花背褡,腹部挂一块各种颜色拼缝的棱形围裙,再系一条红腰带。下穿大筒齐膝裤,裹绑腿,穿花边筒袜,红、蓝方勾“鸡公”鞋胸前佩戴各色银牌,行走时叮铛有声。耳戴大银环,直径约一寸,双手戴银镯、银戒指。头部装饰分已婚、未婚,南部女瑶,不论婚否,均用多层花边头巾,搭成“人”字帽形,披挂五色珠子和丝绦。50年代起,服饰略有更改。70年代后,服饰变化较多,除老年人依然穿着较完整的瑶服外,男女青年人多有改着汉装。

住宅

瑶族村落大都建于崇山峻岭或深山峡谷,均属散状形分布。住宅多用竹木搭架,杉皮盖顶,门面向阳背风,正中为客堂,用膳之处,两侧为卧室、厨房。有的房屋分上下两层,楼上住人,楼下圈养牲畜或储藏杂物。因山陡坡度大,“吊脚楼”较普遍,有的在楼上开一扇门,再竖柱架梁,铺上木条和竹子,作为晒棚,以此晾晒衣物、庄稼。住宅多以一家一户为单元,左邻右舍,互不搭垛,以利防火。新中国成立后,随着生产、生活的改善,住房逐渐更新,砖墙瓦屋不断增多,还有少数钢筋混泥土结构住房。

家具

瑶族习惯就地取材,多用竹、木、瓜壳制作日常用具。一般有竹碗、竹瓢、竹油盐筒、竹蔸提桶、木槽、木桶、木脸盆、木米臼、瓜箪、瓜瓢、瓜壳碗、瓜壳酒壶,还有舂米的“粑棰”、“粑坎”、烤玉米的“烘笼”、晒庄稼的“竹晾”、捞鱼虾用的“夹网”、打蕨根的“挖槽”、摘野菜的“腰箩”、盛饭的“竹斗”、放碗的“蔑架”等等。上述日用家具,大多沿用至今。50年代起,新增各式瓷器及玻璃杯、热水瓶、铝锅、锑壶等用具。80年代后,部分中高档及电气化家具也陆续进入瑶家。

婚嫁

中华民国时期,瑶女禁与汉族通婚。据《过山榜》载:“盘王之女不嫁汉民,若不遵律令,应罚女子作酢三瓮,无节竹子三百根,狗角做梳三百副,老糠纺索三百丈”。瑶家男女双方一般通过对歌、赶圩等场合结识交往,自由择偶,也可托人介绍说媒,但必须双方家长认可。其婚姻有两种方式:一是“嫁女”;二是“招郎”。“嫁女”礼仪程序有:求婚、会亲家、订婚、耍嫁、座歌堂、迎亲等。且每道程序都有一定规范。求婚时,无论天晴下雨,介绍人必带雨伞一把,到女家将伞放在大门外右侧,切勿带进屋,经过商谈,女方若将伞拿进屋去,则表示同意,否则,不予依允。女方同意后,男方应备衣物、订金、银牌、银戒指等送至女方。女方家便邀请亲朋参加订婚筵席,临嫁前,有“耍嫁”、“座歌堂”等习俗。“耍嫁”即走亲报婚,话情道别;“座歌堂”,在出嫁的先天晚上,伴嫁姑娘及姑嫂姊妹,陪新娘开怀痛饮,通宵达旦。婚日,男方请乐队到约定的地方等候迎亲。新娘由亲舅背送出门,此时,母女抱头痛哭,在礼炮声中,亲舅背起新娘就走,送亲人们随之而行,一直背到看不见家门时,才让新娘步行。到达约会迎亲地点,迎亲的人与乐队边吹边舞,围新娘绕舞三圈,表示“龙吟凤舞”。接着,送亲者陪新娘朝前走,迎亲者随后行,沿途欢歌笑语,唢呐锣鼓吹打不停。若一时停奏,新娘则止步不前,当新娘到达新郎家门时,不得抢先进屋,要让乐队进屋吹打一阵,表示喜气满堂,这时,新郎家立即端出热水一盆,给新娘洗脚,换上新的“鸡公鞋”意为新娘洁白无瑕,一身干净。在鼓乐声中,迎亲队伍簇拥新娘从大门左边进堂屋,行至门槛边,媒人将新娘的脚用手抬起,一只一只将脚送过门槛,脚不能触门槛。此时,无论相识与否,即使陌生人路过,瑶家也会盛情相邀,入席畅饮。婚宴有时通宵达旦,客人离席归去时,均在鼓乐声中告别。

嫁女婚礼耗资过大,故瑶家“招郎”者甚多。“招郎”有两种方式:一是“两不辟宗”;二是“男从女姓”。前者俗称两边走。婚后男方可在男女两家轮居,以便照顾双方家庭生产和生活。所生子女,头胎随母姓;二胎随父姓,余此类推。后者俗称“从妻走”。男方终身随妻,成为女方家庭成员,且要随妻姓,所生子女都随母姓,完全脱离自己原有家庭。但女方要拿一笔钱给男方家里,谓“卖断”,实属“母权制”婚姻。由于有了“招郎”的习俗,所以瑶族中重男轻女的现象很少。

解放后,瑶家婚姻均依法办理,瑶汉也有通婚,且受法律保护。婚仪一般从简,但瑶族内部通婚,仍有“耍嫁”、“座歌堂”、“迎亲”等风俗。男到女家的“招郎”婚姻方式仍很普遍。

丧葬

历史上瑶族有岩葬、火葬、棺葬之俗。明清后,普遍实行棺葬。病者临终前,其亲人将他抬至用木板摊成矮铺上,轮流看守,死后,烧倒香或鸣铳三响。入棺后,请巫师做一晚道场,第二天鼓乐送柩,择地安葬。安葬前,棺上放火鸡一只曰“扫棺”。葬后第一天早上起,亡者子女连续三天端热水一盆,带毛巾一张,送至安葬地中途,意为供亡者洗脸。亡后三日,请巫师到家为亡者安置灵位。(男左女右,灵位三年后方能火化)。孝子禁吃荤,禁理发49日。49日内,每天均要在灵位前供奉饭食、果品。满49即举办斋日,须再请巫师做一日一夜道场,亲朋均来吊丧,丧家以酒肉款待,此俗沿袭至今。

寿庆、生育

旧时瑶民生活艰难,对上述喜庆日子无所谓隆重庆贺,虽也有其习俗,但礼仪简略。他们在年满五十岁时,也叫大生日,逢六十亦称花甲日,亲朋前来祝贺,一般送几尺红布,放一封喜炮,聚会一餐。若寿者父母健在,即使是满七十或八十,也不能摆寿酒。以示对父母的尊敬。生育礼俗更为简朴。瑶女怀孕期间,一般是亲戚送一碗冷饭、冷菜给孕妇吃,表示催生。送者不说话、不吃饭、不辞而归。婴儿生后三天,外婆家适当送些衣物、鸡蛋,则表示“打三朝”。

建房入新居

建房有帮工之俗,谓之“众人抬一”,只吃饭,不给工钱。上梁之日,摆一次“圆垛酒”,入居之日摆一次“暖火酒”。此俗今尤尚存。

节日庆会

瑶族除一般民间传统节日与汉族相同外,另有农历二月初一赶鸟节、农历四月初八祭牛节(又称佛生日或牛魔王生日)、农历六月初六过半年、农历十月十六盘王节。尤以“过半年”和“盘王节”最为隆重。“过半年”又称“天祈节”。一说古时某年六月,天降洪水,狗用尾巴粘带五谷种子,给瑶族留下了珍贵的粮种;一说纪念花林圣母诞生,又说是“送瘟神”。此日,全家必停工休息,家家须备祭礼,携带家小拜神祠、祭庙王,晚餐全家欢聚畅饮。

“盘王节”

“盘王节”又称“盘王盛会”。是瑶家最为隆重的节日。旧时,各家各户除敬奉祖宗外,还杀猪宰羊,请巫师在盘王庙敬神祭祀。邻近村里瑶民身穿民族盛装,在预定地点,由族老主持祭祀仪式,焚香烧纸跪拜,并请巫师念经。然后,唱“盘王歌”、跳“盘王舞”、饮“盘王酒”,尽情欢乐,也有一些封建迷信活动。1986年11月16日至18日,宁远县民族事务委员会组织瑶族举办了解放后首届“盘王节”纪念活动,省、地、县有关领导亲临祝贺。九疑、鲁观、荒塘、棉花坪、桐木漯五个瑶族乡和九疑山学院组织8个文艺演出队,表演了瑶族传统文艺节目45个。参加此届“盘王节”纪念活动总人数约1.5万人,是宁远有史以来最为盛大的一次“盘王节”纪念活动。

宁远县:送戏下乡迎新春 ——禁毒、反电诈、扫黑除恶、利剑护蕾齐宣传

大年初一至初四,宁远县九嶷山紫霞岩、舜帝陵广场张灯结彩、人声鼎沸、热闹非凡。[详细]

扫描二维码

关注宁远公共文旅体云微信公众号

宁远县舜陵街道印山路98号(县政府机关大院)

TEL : 0746-7325828